Stationenlernen Mittelalter

Von der Völkerwanderung bis zu Martin Luther - mit Test - mit Abschlusstest

- Typ:

- Stationenlernen / Lernzirkel

- Umfang:

- 55 Seiten (4,6 MB)

- Verlag:

- School-Scout

- Auflage:

- (2018)

- Fächer:

- Geschichte

- Klassen:

- 7-9

- Schulform:

- Gymnasium, Realschule

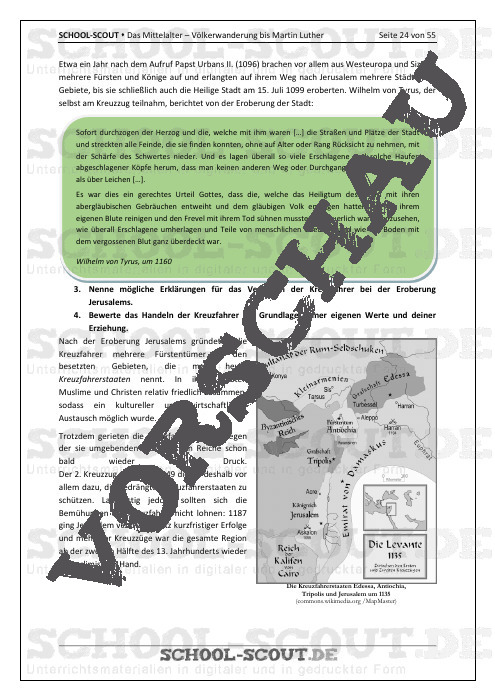

Diese Unterrichtseinheit befasst sich mit der Epoche des Mittelalters. Ausgehend von den Anfängen des Mittelalters werden den Schüler/innen Aufbau der Gesellschaft, politisches System des Heiligen Römischen Reiches, Bedeutung der Kirche und Kreuzzüge und Alltag im Mittelalter näher gebracht.

Eine Mischung ereignis- und strukturgeschichtlich geprägter Stationen ermöglicht es, die fremde Epoche zu erfassen und zu begreifen.

Die Schüler/Innen erhalten zum Absolvieren der Stationen eine Checkliste, die ihnen durch gezieltes Abhaken der Aufgabenstellung einen Überblick über das Gelernte verschafft.Abgerundet wird das Stationenlernen durch eine Abschlussklausur.

Fertig ausgearbeitete Unterrichtseinheit Stationenlernen zum Mittelalter für den direkten Einsatz im schüleraktivierenden und binnendifferenzierenden Geschichtsunterricht der Sekundarstufe.

Inhalt:- Didaktisch-methodische Hinweise zum Einsatz dieses Materials und weiterführende Filmtipps

- Einführender Informationszettel für Schüler

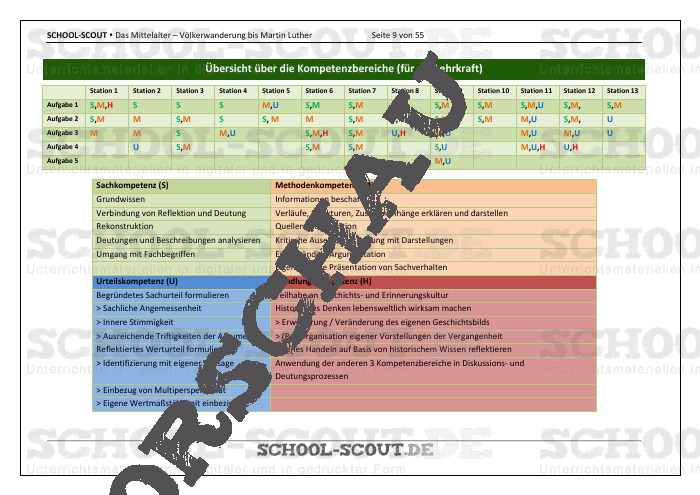

- Stationsmatrix zu den angesprochenen Kompetenzen

- Stationspass

- 13 Stationen, Informationsmaterialien und Aufgaben

- Ausführliche Lösungsansätze

- Klausur “Das Mittelalter”